トピックス

このたび大阪で行われた、事例発表の全国大会に出場してきました。

ここ最近、サンライフのスタッフが様々な場所で発表する機会を得ています(地域ケア会議や、ケアマネ学術大会など)。多くの方の前で発表するのは緊張しますが、とてもありがたい機会で、発表までに準備する過程(プロセス)で多くの気づきや学びを得ます。

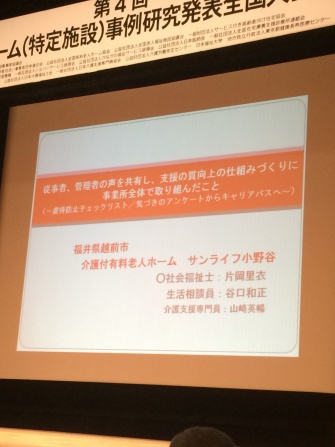

今回は、介護付きホームの大会で、テーマは「虐待防止から人材育成~キャリアパスの仕組みづくりについて」が選ばれました。

昨年、高齢者施設に限らず多くの虐待事件が世間をにぎわせましたが、サンライフでは真剣に虐待を防止する取り組むことがなかなかできていませんでした。そんな中、アンケートやチェックリストを活用した研修方法に効果があることがわかり、~虐待を防ぐことから質の向上につなげ、人材育成に発展させる~その仕組みづくりに取り組んだことが、発表のきっかけとなりました。

研究作業は、若手の社会福祉士やケアマネージャーが協力し、1年がかりのデータを整理してようやくできあがったものでした。わかりやすい表現になるよう、サンライフのスタッフの前で予行練習して、助言を得て、修正を繰り返しました。

発表当日、プログラムには全国の有名な事業所の名前が並ぶ中、12にうちの1つに連なり、しかも厚生労働省の方の公演直後の発表だったので余計に緊張しましたが、27歳の若手社会福祉士が堂々とした発表をしてくれました。数百人の聴衆の前でも、声も抑揚も表現も練習以上に素晴らしかったです。

12のうち3つが優秀賞に選ばれるのですが、残念ながら選にはもれました。研究内容や発表方法にまだまだ課題があることがわかりましたが、「虐待防止」を「支援の質向上」や「人材育成」につなげるという考え方には自信が持てました。また、2人の若手協力者や、予行練習で助言してくれたスタッフがこのテーマに関わり、向き合ってくれたことも大きかったです。

スタッフの発表は施設内では慣れてきましたが、外に飛び出して発表する経験がまだ少ないかもしれません。今後は武者修行のように、どんどん外で発表し、恥をかいて、反省して、再度挑戦する職員を育てていかねばと思います。発表のプロセスで得るものはとても大きいですから。

サンライフ厨房が誇る蕎麦打ち職人たまむらくんによる、蕎麦打ち教室が開催されました。

定期的にやっていますが、この教室は、入居者のみなさんに大人気!!いちから蕎麦を作る過程はとても興味深く面白いもので、たくさんの方が経験させてもらいました。

たまむらくんは普段とても穏やかで、おとなしい性格の青年なのですが、蕎麦づくりになると一変。出で立ちから振る舞いまで本職のようで、みんなの羨望の的でした。

昼食でこれも手作り稲荷寿司とともにご相伴にあずかりましたが、秋の作りたての蕎麦の美味しいこと。デザートはそば茶プリンで(これも厨房手作り)蕎麦づくし懐石はおそらく、その辺で食べたら●●●●円以上はするだろうなと思いました。

たまむらくん、年末(年越し)も期待しています!!

浪花こども園のみなさんが遊びに来てくれました。

年長さんが28名も来てくれて、先生たちとたくさん出し物をしてくれました。

普段はリハビリの時間ですが、今日はこどもさんたちの元気な声でいっぱいに。入居者のみなさんは最初は落ち着いていましたが、こどもたちとふれあうにつれだんだんと元気が出てきて、手遊びや歌、お遊戯などを見ると大きな声で、素晴らしい笑顔で拍手していました。

特に、先生方の計らいで、握手したり、ハグしたり、にらめっこしたりひとり一人とかかわる時間が多く、こどもたちの姿を見るだけでも涙ぐんでしまうみなさんが、今日はこれだけ間近で、手を取り合って触れ合う機会を作ってくれたので、本当に感激しました。

こどもさんの力って偉大ですね。どんなリハビリよりもパワーをつけられたように思います。見たこともない表情の写真がたくさん採れました。

南ゆかりさんが今年も来てくださいました。

今年の夏に、個人的に子どもを連れて陶芸村のだいこん舎さんで、ピアノや歌の会に参加させてもらったときに「来てください」とお願いした次第です。

今年も暑い夏でしたが、昔ながらの古民家の畳の上で聴くピアノと南さんの歌は至福の時間でした。

いつも思うのですが、曲の雰囲気がハンバートハンバートにそっくりなんですね。

新しいアルバム「あなたがいてくれてありがとう」は、特に晴れた日の昼下がりによく似合い、ほっこりさせてくれるアルバムです。

今回もサンライフの入居者のために、そのアルバムから、そして童謡や有名な歌もたくさん唄ってくれました。

里の秋 もみじ村祭り 証城寺の狸囃子 愛燦燦 上を向いて歩こう 見上げてごらん夜の星を バラが咲いた ふるさと 浜千鳥

アルバムから 『ピクニック』 『あなたがいてくれてありがとう』

ある入居者さんは、昔、日舞の先生をされていた方で、めったに褒めない厳しい人なのですが、

その方が涙して「とってもよかったわあ」と南さんの手を握っておられました。

気持ちよくわかります。みなさん一緒になって本当に大きな声で唄っておられました。

最後は、食堂の雰囲気が一体となって、ちょっと感動的になりましたね。素晴らしかったです。

またきてください。またそば食べに行きます!!

何度かHPでもご紹介しましたQOL向上企画。

「ご本人が望むことをできる限り実現する」ことを目標に、サンライフの事業計画や業務分掌に載せて半年。これまで5人の方の企画を実現してきました。

今回は、御年102歳を迎えるWさん。これまでの方と同じように「実家が見たい」「住んでいた家に行きたい」との要望で、数年ぶりに帰宅しました。

以下は担当介護職の記録から抜粋です↓↓↓

10月19日(水)晴れ

自宅と生家周辺にドライブに行きました。自宅ではまず畑を見て喜ばれました。自宅の中に入り、新しくなったキッチンをみたり、お仏壇参りをされました。数珠を握って拝まれる姿がとても印象的でした。畑に戻るとご近所さんに偶然出会い、握手して懐かしいと話をされました。大根がよく育っていて、カブやほうれん草、折れ菜なども植えられていました。

帰り際にも別のご近所さんが来てくれて、とても感激されました。その後、生家付近もドライブし、もうなくなってしまったけど道はよく覚えておられました。サンライフに戻ってきたときのあの充実した笑顔や実家のことを楽しそうに語る姿は忘れられません・・・。

こんな感じの記録でした。介護職担当のOさん、相談員のYさん。おつかれさまでした。

あらためてQOL(生活の質)を真剣に考えることが、リハビリテーションの大きな柱だと実感した次第です。