トピックス

毎年恒例の秋祭り=「参莱富」(さんらいふ)祭が、台風予報の雨の中ですがなんとか無事に行うことができました。

今年は国体開会式、天皇皇后両陛下ご行啓という最大のイベントと重なり、更には、台風直撃前という残念な日程になってしましましたが、ゲストの素晴らしい演奏のおかげで、大成功に終わりました。

写真にありますように、ママさんブラスバンドふくぴよ隊の皆さんと、和太鼓「鼓郷」の皆さんが駆けつけてくれて、屋外から食堂に会場が変わりましたが、結果的に屋内ならではの素晴らしい響きで音楽を味わうことができ、聴衆の拍手、反応は素晴らしいものでした。たくさんイベントしてきましたがなかなかあの歓声はないです!!

利用者、ご家族、スタッフ家族、新卒内定した学生さん、蓬莱町のご近所さん・・・聴衆は総勢200人。スタッフが雨のなか、お祭りに欠かせない焼き鳥焼きそばを焼いてくれて、厨房ではきのこ汁、おにぎり漬け物、クレープなども用意してくれて、コンサートの後はお祭りメニューを楽しむこともできました。*ちなみに焼き鳥のタレ、漬け物の味付けは、入居者「Nさん」特製の大人気ソースです。

参莱富(さんらいふ)というのは「参加して、蓬莱町に、富が来る」の当て字。ふくぴよ隊さん、鼓郷さんのおかげで、憂鬱な台風、大雨をふっとばし、楽しい週末を過ごすことができました。本当にありがとうござました。

今回も恒例の写真集をつくりました。ぜひみなさんの良い表情をご覧なってください。

7月、9月と2日間にわたって福井県社会福祉協議会(人材研修課)主催のキャリアパス研修に管理職が2名参加させていただきました。

この研修には、3年前から参加しており、今回で3年連続5人目の受講です。

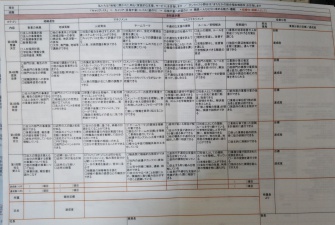

初めて受講した時、永田教授が創り上げたキャリアパスのシステムに深く共感し、この考え方をぜひ浸透させたいと毎年勉強しては、試作実践し、バージョンアップを続けてきました。とにかく「人材育成」「質の向上」がキーワードの福祉業界において、その仕組みづくりの大切さを実感する日々。

研修2日目(最終日)は、実践事例として、弊社の3年間の蓄積を発表させていただきました。つたない発表でしたが、人材育成に力を入れなくてはという意気込みだけは伝わったと思います。受講者の2人の管理職はグループワークで他の事業所のシステムに触れることもできました。

実は研修前日には、永田先生を囲んで、受講者のみなさんと交流会(飲み会)も開き深い話もたくさん聞けました。大学での社会福祉の授業は、対象別の実践論や運営や援助技術が中心ですが、永田先生が人材育成=福祉教育の領域を学問として取り組んだのはほぼ初めてで、珍しいと驚かれたそうです。

人材不足、特に福祉業界での不足が危惧されるなか、地域や事業所を超えて人が育っていく仕組みが大切だと思います。今回のキャリアパス講座をきっかけに、この業界で活躍するすべての人材が、更に活躍できるシステムを作っていかねばと思うのでした。

サービス質向上員会では毎月勉強会を行っていますが、9月は特別企画として、ヨガ教室を開催。

インストラクターをお呼びしての即席教室は、リハ室がいっぱいになってしまうほどの大盛況。私も予約していたのに、スペースがいっぱいで入るころさえできませんでした(泣)。受講者に感想を聞くと、呼吸法から始まり、ストレッチを中心としたストレス解消の方法を教えていただいたとのこと。

日頃から、仕事疲れ+この暑さによる夏バテで身体をねぎらう必要があるみなさんにとっては、貴重な講座だったと思います。

認知症ケアでも「アンガーマネジメント」が大切と言われておりました。自身でフィジカル+メンタルケアを十分に行って、元気に仕事ができるようにしていかねばと思いました。先生ありがとうございました。

昨年に続き、啓新高校ビッグバンドジャズ部のみなさんが演奏会を開いてくれました。今や様々な活躍がTVでの取り上げられとても有名な啓新高校。夏休みまっただ中で、いろいろと忙しい中だと思いますが、20名を超える部員の皆さんが素晴らしいライブをしてくれました。

聞き覚えのあるジャズナンバーから、ポップス、演歌まで、迫力ある演奏で、大きな拍手が起こっていました。今年は酷暑で夏のイベントはなかなか参加できず。このライブはそんななかの清涼剤、活力剤になりました。

最後は恒例の自己紹介と将来の夢!!一人ずつ発表してくれました。若い人の未来は聞いてい方も嬉しいものです。大きく羽ばたいてください

また来年お待ちしています!!