トピックス

今年度も4月に高卒新人介護職が入社してくれました。

平成27年から毎年1名以上入社してくれているので、最初の27年組は4月で丸6年になります。6年経つと中堅職としてもう頼りになる存在ですが、2~3年までは壁にぶつかることも多く、悩んだり、自信を無くしたりすることも多いようです。

また、介護技術は、どうしてもOJT・実践研修がメインとなり、なかなか基本的な知識をじっくり学んだり、疑問をぶつける機会をつくれませんでした。

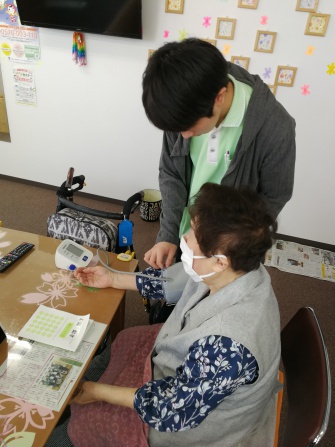

そこで今回、シニア人材として昨年入社してくださった介護福祉士さん(60)が、自ら自主的に企画して、新人を相手に、みっちり個人研修を開いてくれました。これまで2か月間、シリーズとして6回継続してくださっています。

ベテラン介護福祉士さんとマンツーマンで、移動、移乗からコミュニケーション、排泄、スキンケアまで。。。

(今さら聞けない)なんてことも1対1なので聞きやすく、(年の近い先輩だとちょっと緊張したりしますが)納得するまで優しく教えてくれるので、本当に良い機会だなあと思いました。

今後も、ベテランとしてこれまで培った経験を惜しみなく新人に伝えて、一緒に温かく育てていってほしいと思いました。

本日、福井新聞に今年度入社した新人スタッフの記事が掲載されました。

「コロナ下のルーキー」と題された連載の第1回目という名誉。素晴らしいインタビューの中身はぜひ記事をご覧になってください。

サンライフには今年、記事の方以外に4名もの若者が入社してくれまして、それぞれが所属した部署で1か月を経たことになります。

5月の管理職会議で、所属長から近況報告がありましたが、みなさん総じて「期待以上の活躍」と高評価!!まだまだ粗削りで、慣れていないのは当たり前ですが、そんな中でも全員が前向きに、できることを一生懸命に取り組んでくれているとのこと。

報告を聞いて、胸が熱くなりました・・・

入社前、コロナ禍の最後の学生生活は、とても辛く、寂しいものだったでしょうが、卒業して社会人となっても、まだまだ非日常の毎日が続いています。歓迎会禁止、イベント禁止、県外外出、5人以上の会食禁止、毎日の体調確認・・・ただでさえ1年目の緊張もあるのに、加えてたくさんの制約がある毎日。5月病になっても不思議ではないだろうに、それでも彼らは、利用者のために愚直に頑張ってくれています。

記事の中で「まっすぐに目を見て目標を語る」とありましたが、5人ともに本当にまっすぐな、素晴らしい新人職員です。

5月病を乗り越えた今、次はコロナも乗り越え、将来はこの未曽有の苦労に打ち勝った「強い、頼れるスタッフ」になってくれると期待しています

先日、福井新聞さんの取材がありました。内容は「コロナに負けない職員ケアの知恵」。「昨今の医療福祉の現場は感染対策や予防、制限といった少し(ネガティブ)な話題が多いが、そんな中でも(ポジティブ)にするために日々の生活、ケアにどんな知恵を絞っているか?」というもの。他市では、クラスター発生で得た教訓を、法人の枠を超えて研修し、知識を共有するという素晴らしい取り組みが掲載されました。

弊社では、スタッフのメンタルケアのため「第三者委員を4名増員し、ヒアリングや相談の制度をつくったこと」を取り上げてくださいました。また、利用者の楽しみ、やりがいを保つための工夫として1年半続いている「箱折り作業」も話題になりました。イベントや面会自粛の中でも、毎日14時になると、多くの入居者が作業に降りてこられ、一生懸命取り組み続けてくれています。

「仕事」を作り出すことこそリハビリテーションの最大の目標。ポチ袋には些少ですが作業で得た収益が給与として入っています。これらを活用して今度は買い物したり、家族にプレゼントを買ったり、楽しみが増えて次の「仕事」につながっていけばと思います。

先日の土曜日、初夏に近づく晴天でも、なかなか外には行けない。

そんななか、ちょっとでも贅沢気分を味わおうと、とあるご夫妻は、居室でお寿司の出前を取っておられました。

GOTOイートも休止になってしまった今、食事のテイクアウトは楽しみの一つ。ご近所にお店はたくさんあるので、地域の応援にもなり一石二鳥!!これからもこんな楽しみをプロデュースできるよう職員の企画力を高めていきます!!

サンライフクリニックでは、4/18より併設するすべての職員の新型コロナウィルスワクチンの接種が始まりました。

また、4/26より施設内にて三村院長による入居者への接種も、始まりました。

副反応などが心配されましたが、今のところ職員も入居者にも大きなトラブルがなくほっとしています。福井県緊急事態宣言のなかで、安心はできませんが一筋の光明です。

ご家族の皆様には、面会制限がさらに延長し、本当にご心配、ご不便をおかけしています。

担当職員からご本人の写真をのせたお手紙を送らせていただいていますが、ご心配あるなか、たくさんの感謝の言葉をいただき恐縮しています。LINEでもいろんなやりとりをして、お元気な様子をお伝えしていますが、まだまだ、先は見えず・・・

しかし、最前線で治療に向かう医療従事者のことを考えれば、まだ安全で幸せな日々を送れており、感謝の気持ちを忘れてはなりません。

今後も、ワクチンをきっかけに少しずつ収束に向かうよう一人一人は自覚を持ち、自粛を続けていければと思います!!